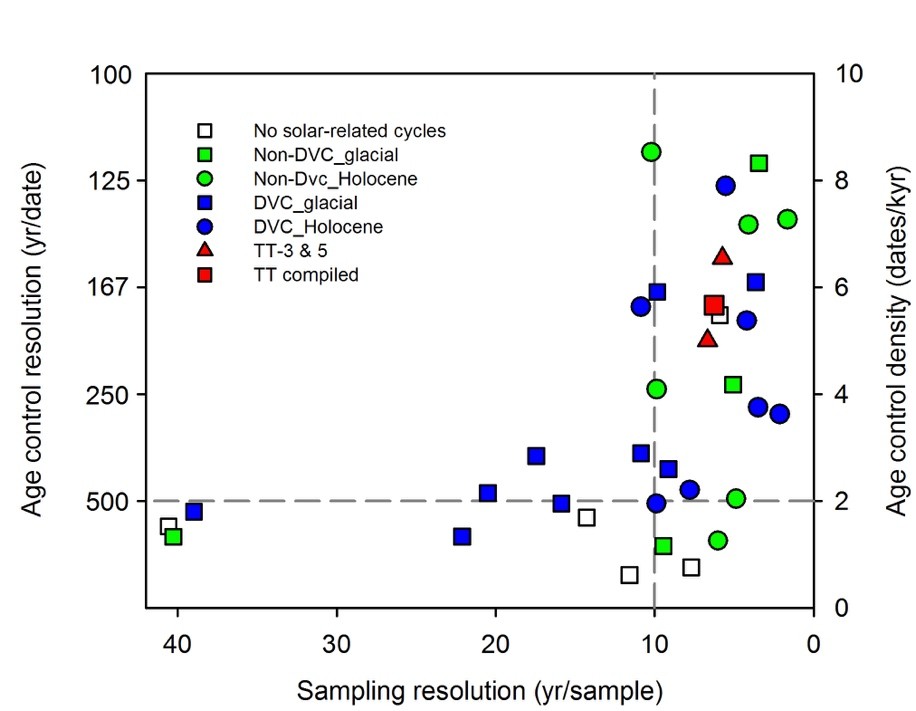

亞洲季風區鐘乳石紀錄之年代數據密度(縱軸)與氧同位素時間解析度(橫軸)的比較圖。藍色代表有de Vries週期的紀錄,綠色是擁有de Vries以外太陽週期的紀錄,白色是完全不具有太陽週期的紀錄,圓形指示全新世的紀錄,正方形則是包含了全新世與冰期的紀錄,紅色代表越南石筍TT。

亞洲夏季季風百年到數十年尺度的變化仍不是非常清楚,主要因為這個時間尺度上缺乏主要的驅動力,從能量的觀點來說,太陽是地球上所有氣候變化的基礎,理論上它應該會影響地球上所有的氣候變化,而觀察太陽黑子是一種直接暸解太陽能量變化的方法,但是這些紀錄所涵蓋的時間太短,難以提供足夠的可信度。

因為缺乏實際的儀器觀測資料,現在實際使用的方法是分析一些氣候代用指標的週期,看是否有和太陽活動的變化重疊來間接證明,而實際上的確已有滿多研究支持,在全新世中太陽活動是全球氣候的主要驅動力;相反的,也有持相反結論的研究,因為太陽輻射的變化十分微小,所以有時很難跟氣候系統中的變化區分,如果談到邊界條件與全新世完全不同的冰期時,兩者的連結就更不清楚了。

因此,我們利用過去發表的越南石筍氧同位素紀錄(δ18O),發現在32500到27500年前,區域降雨量和總日照度(total solar irradiance, TSI)之間存在正向的關係,而且其中存在一個180年左右的週期,這個數字很接近太陽變化中的de Vries週期(~205年),進一步比較亞洲季風區的另外35個鐘乳石紀錄,我們證明了“足夠的年代數據”是古氣候代用指標能否解析出太陽活動的關鍵,若延伸此一論點到古氣候的研究中,“年代數據的密度”必須是想探討的週期值的2–3倍,例如205年的de Vries週期,每400–600年就該有一個年代數據。

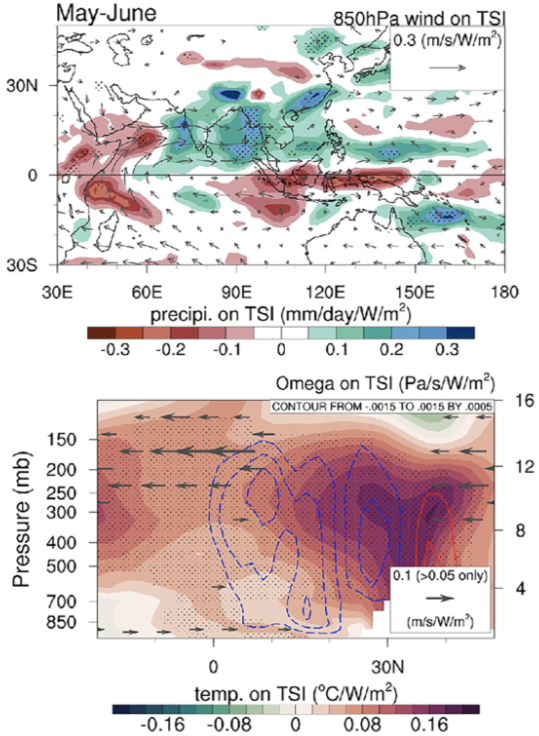

最後,我們使用(CESM-LME)來探討日照量變化對亞洲夏季季風的影響,以單一驅動力(single forcing)的試驗來進行模擬,結果顯示TSI的增加會使得東亞和南亞的季風變強,這個效應在季風開始的時間段(May-June)特別明顯,主要是由於西藏高原的升溫會改變海陸氣壓差,驅動一個異常強的上升氣流與北向跨赤道風,連帶增加印度及中南半島地區迎風側的夏季降雨量,總結來說,本研究證明了即使是很小的太陽輻射量變化,也會影響亞洲季風區十年至百年的氣候變化,因此,我們建議未來做區域氣候預估時,需將太陽輻照度的變化也納入考量。

關鍵概念

更多相關資訊

使用CESM-LME來模擬太陽輻照度對氣候參數之影響的結果圖。(a)降雨量(顏色)和風場(箭頭);(b)經向平均氣溫(顏色)、Omega(等高線)、南北向風場(箭頭)。黑點標示可信度超過95%的區域。