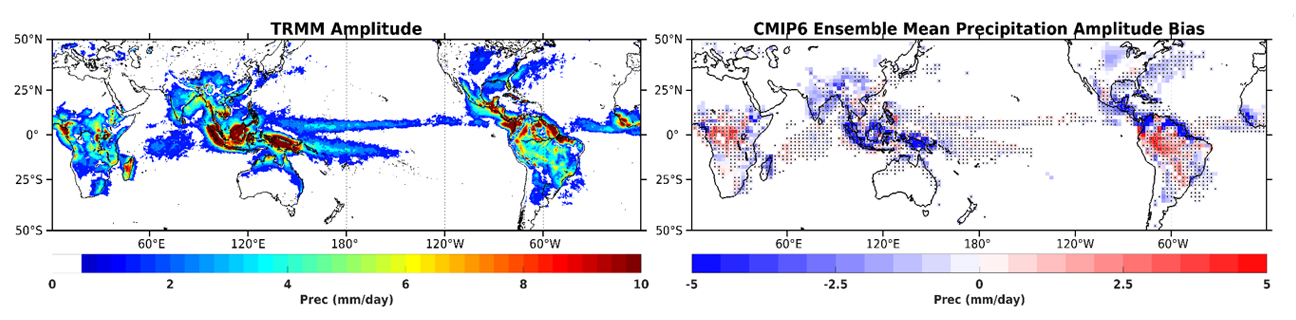

圖一: (右) TRMM衛星觀測2000至2010年的平均雨量日變化振幅 (Tropical Rainfall Measurement Mission, TRMM)顯示雨量日變化振幅集中在赤道地區以及大洋東側的風暴路徑。(左) 和右圖的觀測比較,CMIP6氣候模式所模擬的雨量日變化振幅誤差 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6, CMIP6)。

降雨是氣候系統和人類社會和生物圈息息相關的一環。在各種降雨過程中,大氣垂直方向的對流上升,通稱大氣對流(atmospheric convection),不但是造成劇烈降雨的主要過程,同時也是地球系統能量、水氣以及動量垂直傳輸的重要過程;對流降雨的變化和未來氣候系統變化極為相關。

為研究未來氣候的變化,氣候科學家使用數值模式作為工具,將對氣候系統的科學描述放入數值電腦運算模擬,稱為地球系統模式。然而由於運算資源使用的限制,地球系統模式無法直接模擬降雨的詳細過程,而是使用以對雨量和對流的瞭解建立和地球系統的回饋關係,鑲嵌在模式之中使用,這樣的關係稱為參數法(parameterization)。參數法是模式不確定性的主要來源之一,限制了地球系統模式對對未來降雨模擬的可靠度,以及提供區域小尺度的雨量時空變化的能力。圖一為衛星觀測描述的對流降雨變化的一個例子,右圖描述雨量在一日內變化幅度的地理分布,可以看見雨量日變化在赤道地區雨量佔了極大分量,然而左圖的分析顯示最新一代的氣候模式仍然在海洋大陸地區低估近50%的日雨量變化,而在赤道內陸高估雨量變化。赤道地區擁有繁盛的生物圈以及人口居住,這樣模式雨量的不確定性將對未來赤道地區的環境預測和規劃增加了困難度。

然而近年來,觀測技術和資料的累積,以及電腦運算的發展,提供了改善這些不確定的工具和機會。目前的雨量觀測衛星已經可以擁有10公里空間解析度(圖二左),而新一代的氣候模式可以模擬越來越多的物理、化學、生物過程,以及提供更加精細的區域特徵,以供區域性的應用使用(圖二右)。然而如何融合活用衛星資料和模式工具,仍有許多需要持續研究工作的問題。

藉由觀測資料和模式了解大氣對流以及雨量在時空上的變化,增進對相關物理過程和與氣候系統反饋的了解,以期增進對未來雨量變化的了解,提供更廣泛的應用,是我們實驗室的主要研究目標。

關鍵概念

更多相關資訊

圖二: 衛星資料 (圖左)和氣候數值模式(圖右)的結合分析,是了解雨量和對流活動變化的重要工具。

Figures used here are from public domain.

https://celebrating200years.noaa.gov/breakthroughs/climate_model/welcome.html; Link

http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/15144; Link

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/12/NASA_s_suite_of_operational_Earth_science_missions Link