本研究由臺大漁科所博士後鄭琬萱(TIGP 地球系統科學學程博士),與中央研究院環境變遷研究中心夏復國研究員、臺大海研所謝志豪教授(兼任 RCEC 合聘研究員)、臺大漁科所張俊偉助理教授 (TIGP 地球系統科學學程博士)、柯佳吟教授、國立臺北教育大學賴昭成助理教授,以及日本龍谷大學三木健教授共同合作,並基於翡翠水庫長期觀測計畫進行。研究成果於 2025 年 8 月發表於國際期刊

Ecology Letters(生態學類期刊排名第 7/200)。

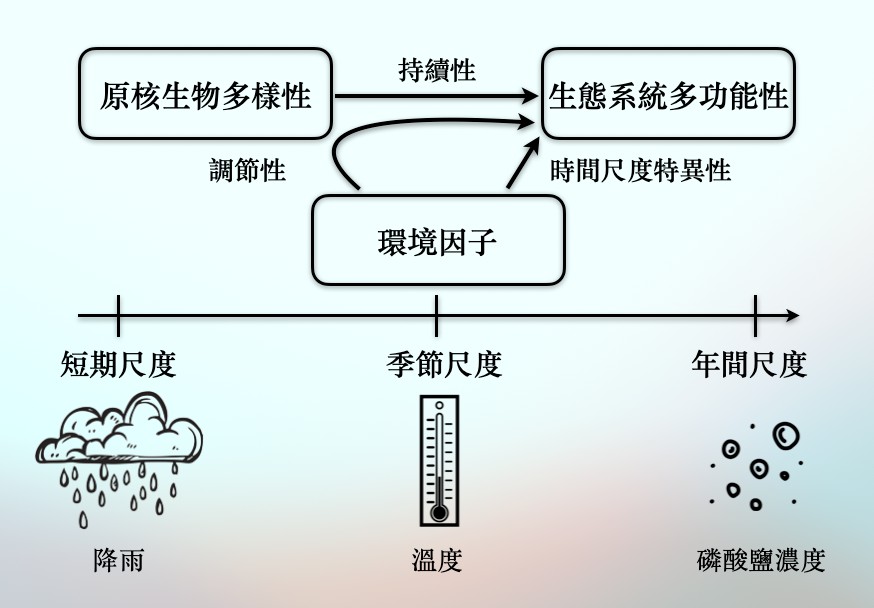

生態系統的健全仰賴多樣生物所提供的功能,例如有機物分解、養分循環、毒素降解以及生物量生產。然而,在人類活動造成的生物多樣性下降下,過去實驗研究已在嚴格控制的實驗條件下證實:物種的隨機喪失確實會削弱如生物量生產和碳分解等關鍵功能生態系統功能會受到削弱。不過,在現實世界中,生物多樣性與生態系統功能之間的關係,可能遠比實驗室中的模擬更為複雜,因為在自然環境中,降雨、溫度或養分等環境因子的波動,都可能直接影響生態系統功能;此外,這些因子也可能導致某些物種以非隨機的順序喪失,從而改變生物多樣性支持生態系統健康的方式。

理解生物多樣性是否能在不同時間尺度下持續維繫「生態系統多功能性」(ecosystem multifunctionality, EMF)—即同時執行多種生態功能的能力—對於預測環境變遷下的生態系統韌性至關重要。短期尺度代表生態系統對颱風等突發事件的調節,季節尺度反映其對年度氣候循環的回應,而年際尺度則對應長期的氣候變遷或營養鹽變化。

為研究此課題,本研究利用翡翠水庫為期九年的高解析度監測資料,每兩週採樣一次,涵蓋原核生物多樣性、生態系統多功能性(以 31 種碳化合物的分解速率量化)、以及一系列生物與非生物因子,包括群落組成、營養鹽濃度與氣候指標。研究團隊建立了一套結構方程模型(SEM)分析框架,以完整描繪不同時間尺度下的因果路徑。

分析結果顯示,原核生物多樣性在所有時間尺度下均能持續促進與碳分解相關的生態系統多功能性。相比之下,環境因子的影響則展現出尺度特異性:降雨主要驅動短期變化,溫度支配季節尺度,磷酸鹽濃度則在年際尺度上發揮主導作用。更重要的是,研究發現 生物多樣性扮演了關鍵「媒介角色」,能將這些尺度特異性的環境效應整合起來,進一步穩定並維繫跨尺度的生態系統功能。例如,當水體出現再貧養化(磷酸鹽濃度下降)時,雖然養分減少可能降低生產力,但卻能促進微生物多樣性,進而放大長期下對生態系統多功能性的正面效益。換言之,營養鹽下降的間接效應,透過多樣性提升而轉化為生態系統功能的增益。

本研究是首度以長期且高解析度的野外數據,證實生物多樣性能跨越多重時間尺度,持續維持生態系統多功能性。成果不僅深化了我們對生物多樣性—功能關係的理解,也凸顯了其在應對快速變動環境中的核心作用。在當前全球氣候與人為干擾加劇的情境下,這項研究再次提醒:

保護與維持生物多樣性,不僅是守護物種本身,更是確保生態系統功能與社會永續發展的關鍵基石。

.jpg)

圖 1. 標準化時間序列,(a) 以31 種碳相關生態系統功能的

生態系統多功能性(

ecosystem multifunctionality, EMF);(e) 細菌擴增子序列變異體 (Amplicon sequence variants , ASV) 豐富度的對數值。每個時間序列被分解為季節性、年際和短期成分,分別為 (b, c, d) EMF 和 (f, g, h) ASV 豐富度的對數值。

圖 2. 本研究結果的總結,顯示生物多樣性持續地增強生態系統多功能性(

ecosystem multifunctionality, EMF),而降水、溫度和磷酸鹽等環境驅動因素的影響則僅限於特定的時間尺度。值得注意的是,生物多樣性扮演著關鍵的媒介角色,整合這些多樣化的影響,以在所有時間尺度上維持 EMF。這些發現強調了生物多樣性在動態環境變化中,維持 EMF 的核心作用。

延伸閱讀:

Cheng, W.-H., T. Miki, C.-C. Lai, et al. 2025. Biodiversity Consistently Promotes Ecosystem Multifunctionality Across Multiple Temporal Scales in an Aquatic Microbial Community. Ecology Letters 28, no. 8: e70185. https://doi.org/10.1111/ele.70185.

.jpg)