本研究計畫透過衛星與地面遙測方式,針對大氣中的水氣、雲微物理性質及空氣污染物,進行高災害天氣及估算地面污染排放等研究議題進行雙邊研究合作。研究主軸以臺灣的福衛七號(FORMOSAT-7)、韓國地球同步衛星(GK-2A、GK-2B)及日本地球同步衛星(Himawari-8/9)等這幾個衛星的觀測資料,透過人工智慧方式進行臺灣現地遙測水氣反演演算法的精進,將所反演估算的大氣總可降水量進行中長期的分析,此外也利用衛星遙測之雲微物理性質,進行西北太平洋上的颱風快速增強特徵探討。另外於空氣污染物排放監測方面,使用了韓國同步衛星GEMS/GK-2B資料,利用逐時觀測資料進行多重時間尺度下的地表NO2排放量的推估,另外也應用AI技術,推估全天域的氣膠光學厚度。

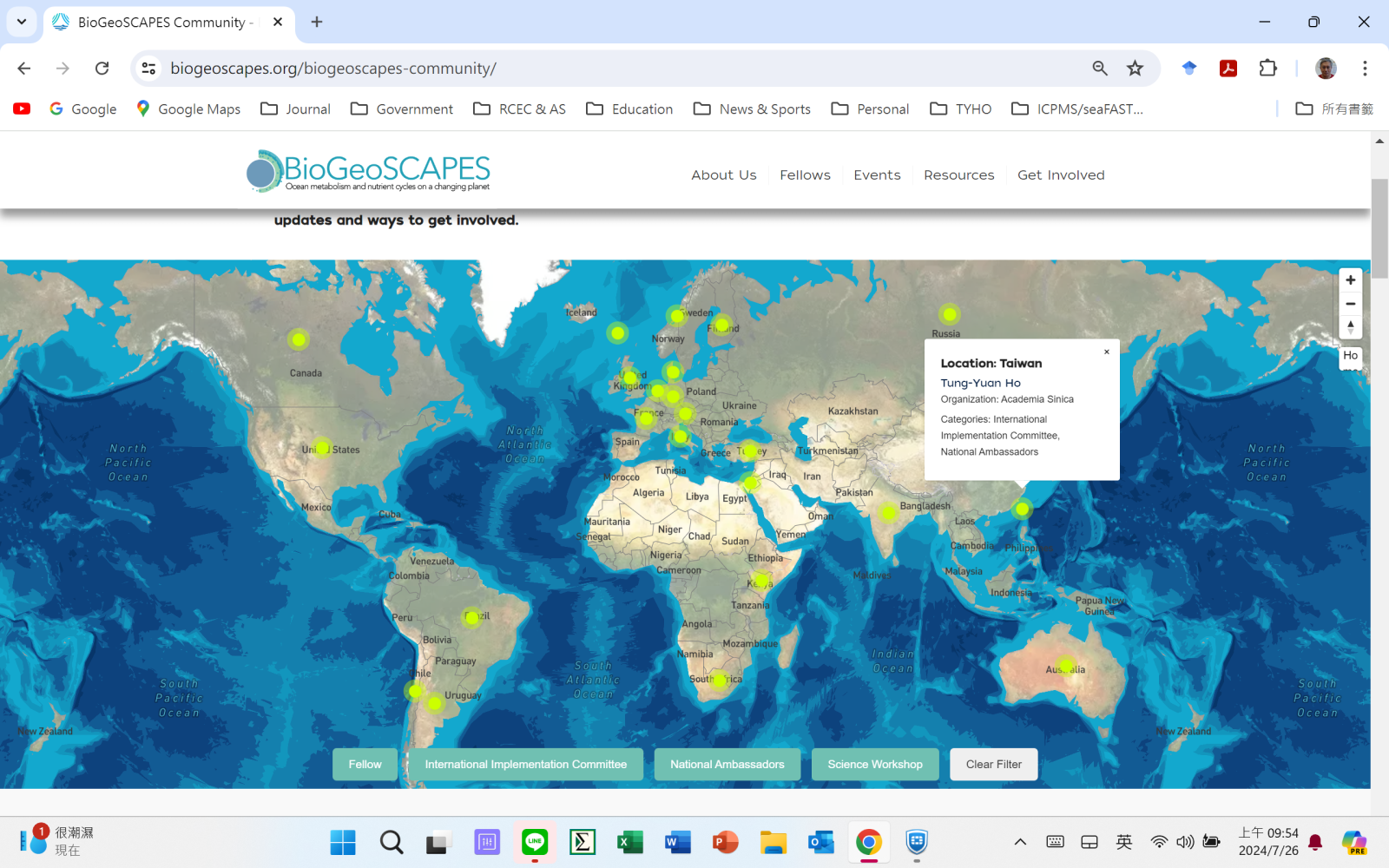

圖一.透過國際合作,中研院使用韓國地球同步衛星GK-2B所酬載之GEMS感測器觀測資料,應用AI技術,將空氣品質相關之重要參數「氣膠光學厚度(aerosol optical depth; AOD)」,進行臺灣及鄰近區的全天域推估,即可透過衛星觀測進行大範圍即時監測與數值模式校驗。

本計畫為國際大型永續科學活動-未來地球Future Earth之亞洲地區計畫,由本院主導,共有9個國家參與。Hi-ASAP首航計畫主要目標是應用新式發展的研究級低成本感測器,提供科研證據以支持能有效降低空氣污染的政策行動。在中央研究院永續中心的支持下,自2016年起,每年辦理低成本感測器及研究方法論的研討會及訓練課程,以訓練研究團隊使用同樣之技術及方法論。此外,環變中心亦提供各國空氣污染或評估健康指標的研究級低成本感測器,以收集到足夠的研究數據。其他國家則提供當地研究人力及管理野外觀測事務,並將數據匯整至由環變中心維護的資料庫中。合作概況已於2022年發表在Lung et al. IJERPH 2022 DOI: 10.3390/ijerph19031522論文中。未來Hi-ASAP預期成果包括國際比較與綜整分析之學術論文以及政策影響。

圖.2024年舉辦亞洲大氣污染感測與健康評量之進階培訓營,地點於馬來西亞。

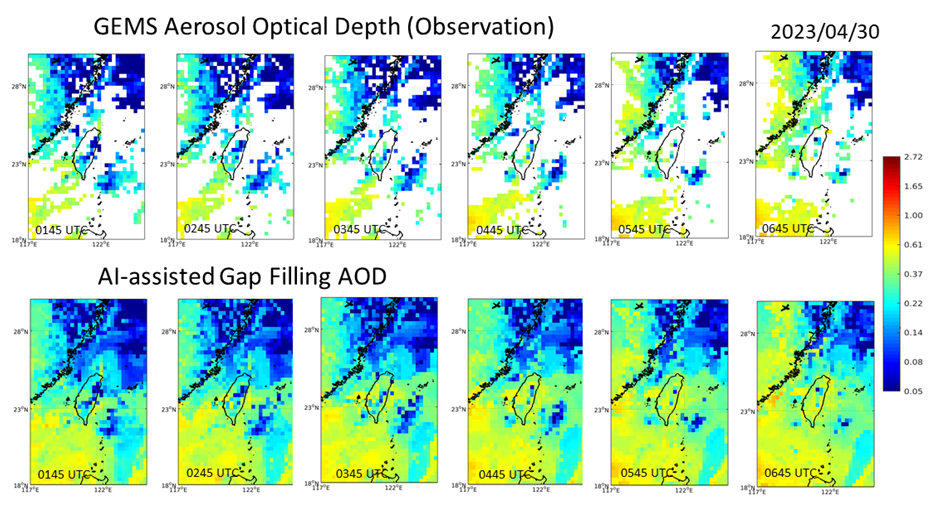

耦合模式比對計畫 (CMIP) 是世界氣象組織 (WMO) 下世界氣候研究計畫 (WCRP) 的一部份,整合世界各氣候研究中心的歷史氣候模擬與未來推估,以了解過去、現在和未來的氣候變遷。CMIP 及其相關資料對於政府間氣候變遷專門委員會 (IPCC) 以及其他國際和國家氣候評估至關重要。RCEC 過去以台灣地球系統模式第一版 (Taiwan Earth System Model version 1, TaiESM1) 模擬過去與未來氣候變遷,參與第六期耦合模式比對計畫(CMIP6),協助推估全球暖化對地球環境與人類社會的可能衝擊,做為 IPCC AR6 的科學依據。IPCC已於 2021/08/09 發表 AR6 第一工作小組報告 (Working Group I),其中便引用了 TaiESM1 的研究成果。RCEC啟動TaiESM改善計畫,增加計算效率與改進物理過程為TaiESM2,並成功建置可解析颱風的高解析度版本(HR-TaiESM1),將以TaiESM2與HR-TaiESM1參加第七期耦合模式比對計畫(CMIP7),預計於2028年底完成新的氣候推估,作為IPCC撰寫第七次氣候變遷評估報告的依據。

圖.中研院環境變遷中心新世代台灣地球系統模式架構圖。

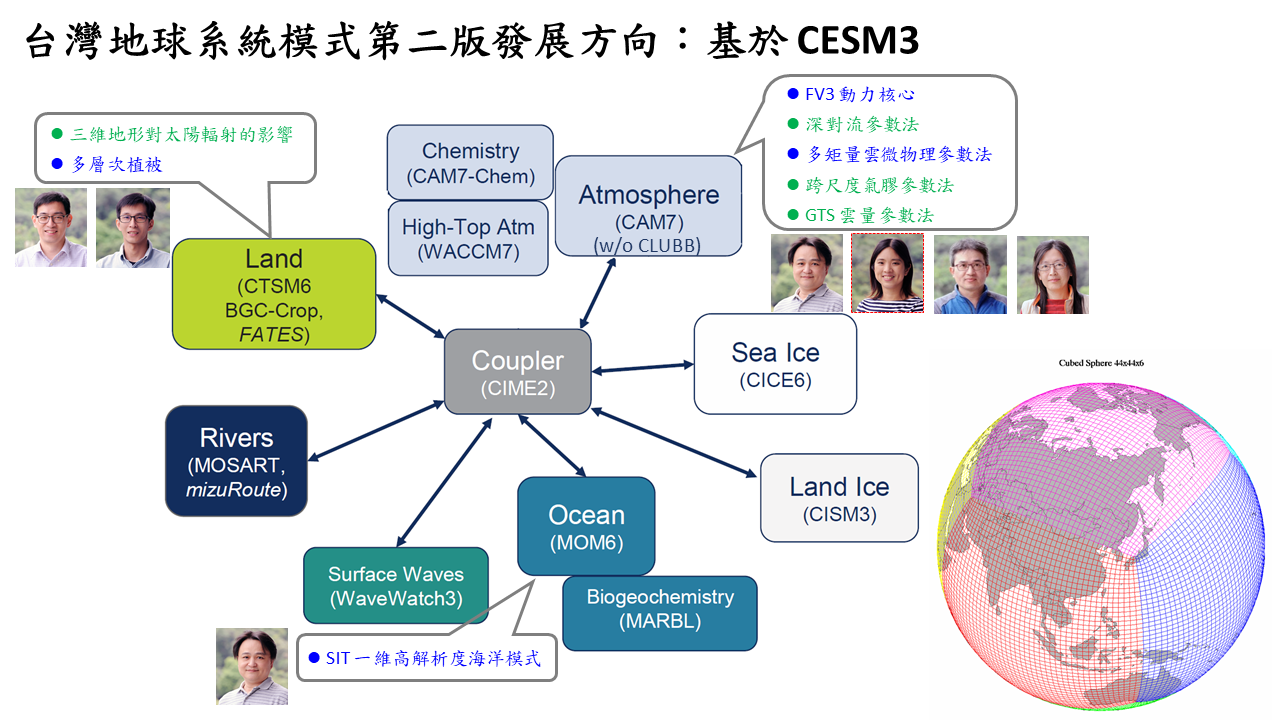

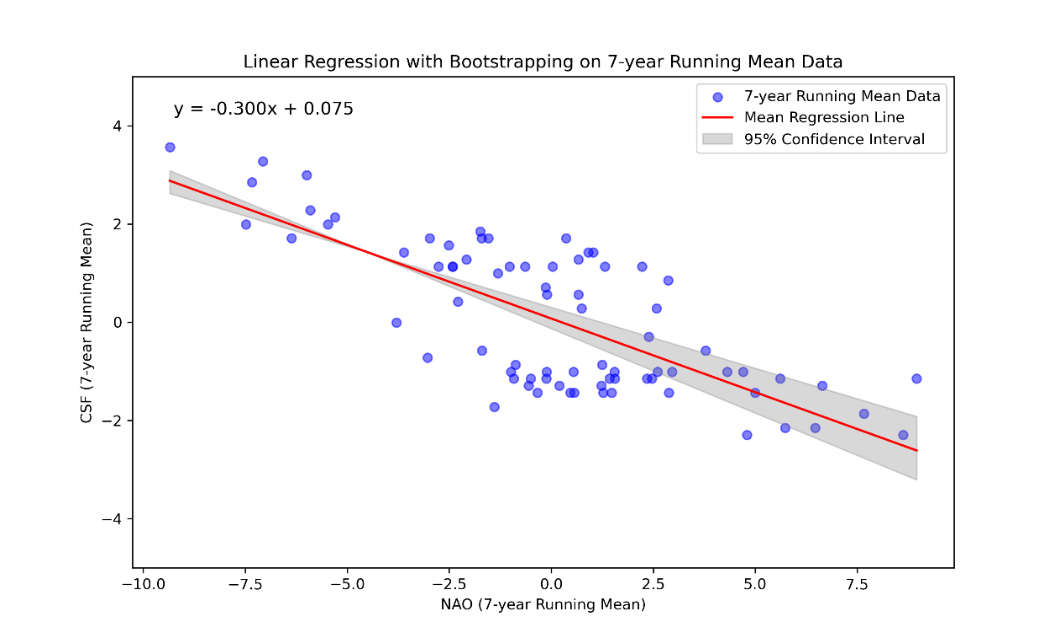

為因應社會應對氣候變遷對近期氣候預測資訊的需求,歐盟2020展望計畫 Improving Near-term Climate predictions for societal transformation (Impetus4Change; I4C)結合氣候科學家、社會科學家、以及城市階層利害關係人共同進行近期氣候資訊 (自季節尺度到年代際尺度) 的研發與產製,以產出符合區域應用端需求的氣候資訊,計畫執行時間預計由2022年11月至2026年11月。在7個工作團隊之中,中研院環境變遷研究中心、臺灣大學、台灣師範大學、中央氣象署、夏威夷大學組成的研究團隊加入了第二工作團隊(WP2) -改善季節到年代際(S2D)氣候預報系統,目前正與WP2的其他工作成員包括挪威卑爾根大學、丹麥氣象局、巴塞隆納運算中心等機構密切合作,預計並將提供一組創新全球氣候預報資料供區域應用端使用。相對於其他工作成員以歐洲近期氣候為研究目標,中研院環變中心團隊專注於評估台灣以及東亞地區近期氣候預報能力,以及了解近期氣候預報可預測性背後的機制,包括聖嬰現象、太平洋經向變異和北大西洋震盪,同時也將結合統計降尺度技術,以期能將I4C計畫提供的全球近期氣候資料應用到台灣區域尺度。下圖為第二年研究重點,為使用觀測資料研究北大西洋震盪(NAO)與台灣寒潮頻率(CSF)在年代際尺度的關係,並建立兩者之統計模型,未來將結合歐盟夥伴提供之年代際預報資料提供台灣地區寒潮事件年代際尺度預報。

圖.中研院環境變遷中心新世代台灣地球系統模式架構圖。

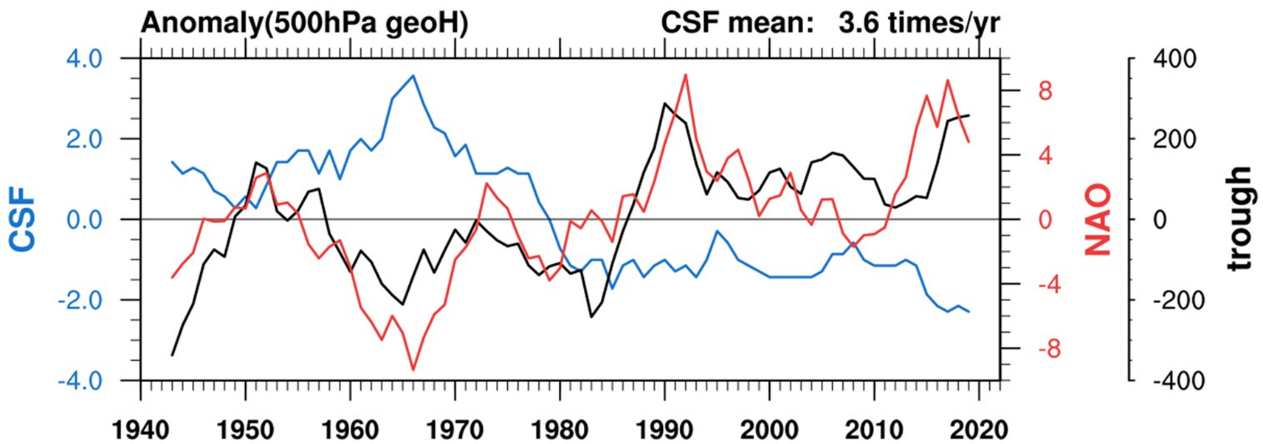

暨GEOTRACES之後,國際新興海洋生物地球化學計畫BioGeoSCAPES將成為未來20年全球最重要的海洋生物地球化學國際研究計畫! 在啟動初期便有高達25國積極參與,詳見:https://biogeoscapes.org/biogeoscapes-community/。 本院環境變遷研究中心何東垣研究員受邀擔任該計畫國際執行委員會成員,何研究員一方面協助國內學界組織臺灣研究團隊,並推舉本院顧銓副研究員擔任台灣研究團隊召集人,另一方面帶領國內各校新進助理教授撰寫院內整合計畫,積極參與該國際重大海洋科學計畫,並做出貢獻。以下為BioGeoSCAPES官網對於該計畫的簡要說明:

地球的生命支持系統是由微生物生物地球化學循環支撐,這些循環將必需元素在環境中轉化和再循環,這些知識對於理解地球系統對人類擾動的反應是極其重要必要的。 BioGeoSCAPES為全球規模研究計劃,用以改進我們對海洋微生物生物地球化學的理解;BioGeoSCAPES將運用多種研究尺度,從區域過程到海洋盆地尺度,並結合新型「組學(omics)」和「微量營養」分析技術能力,提供對生物地球化學動態的全面理解,並將其與整合計算生物學和海洋生物地球化學建模的數值管道相連接。本計畫必須仰賴世界各國共同參與並作出貢獻,BioGeoSCAPES將創建第一個全球規模的微生物地圖,將了解所有海洋盆地中微生物及其基因的高解析分佈,從全球海洋數據BioGeoSCAPES將啟用新一代海洋生態系統建模,並整合組學數據,將改變我們對海洋運作方式的理解。